Fujisawa, which began as a post town, has evolved through growth, stagnation, and now redefinition as a regional city—alongside it, Kadowakamatsu has shared the journey. This piece traces their history through the tides of time.

Fujisawa

and

Kadowaka

matsu

Fujisawa, which began as a post town, has evolved through growth, stagnation, and now redefinition as a regional city—alongside it, Kadowakamatsu has shared the journey. This piece traces their history through the tides of time.

Fujisawa

and

Kadowaka

matsu

Read >>

The

Begining

藤沢のはじまりと

角若松の始まり

Detail >>

Shonan

Brand

湘南ブランドとしての

発展

Detail >>

Regenerated

再開発と高層化

Detail >>

Localized

都市の再編集

Detail >>

Fujisawa

and

Kadowaka

matsu

The Begining

藤沢のはじまりと角若松の始まり

©Kadowakamatsu Inc.

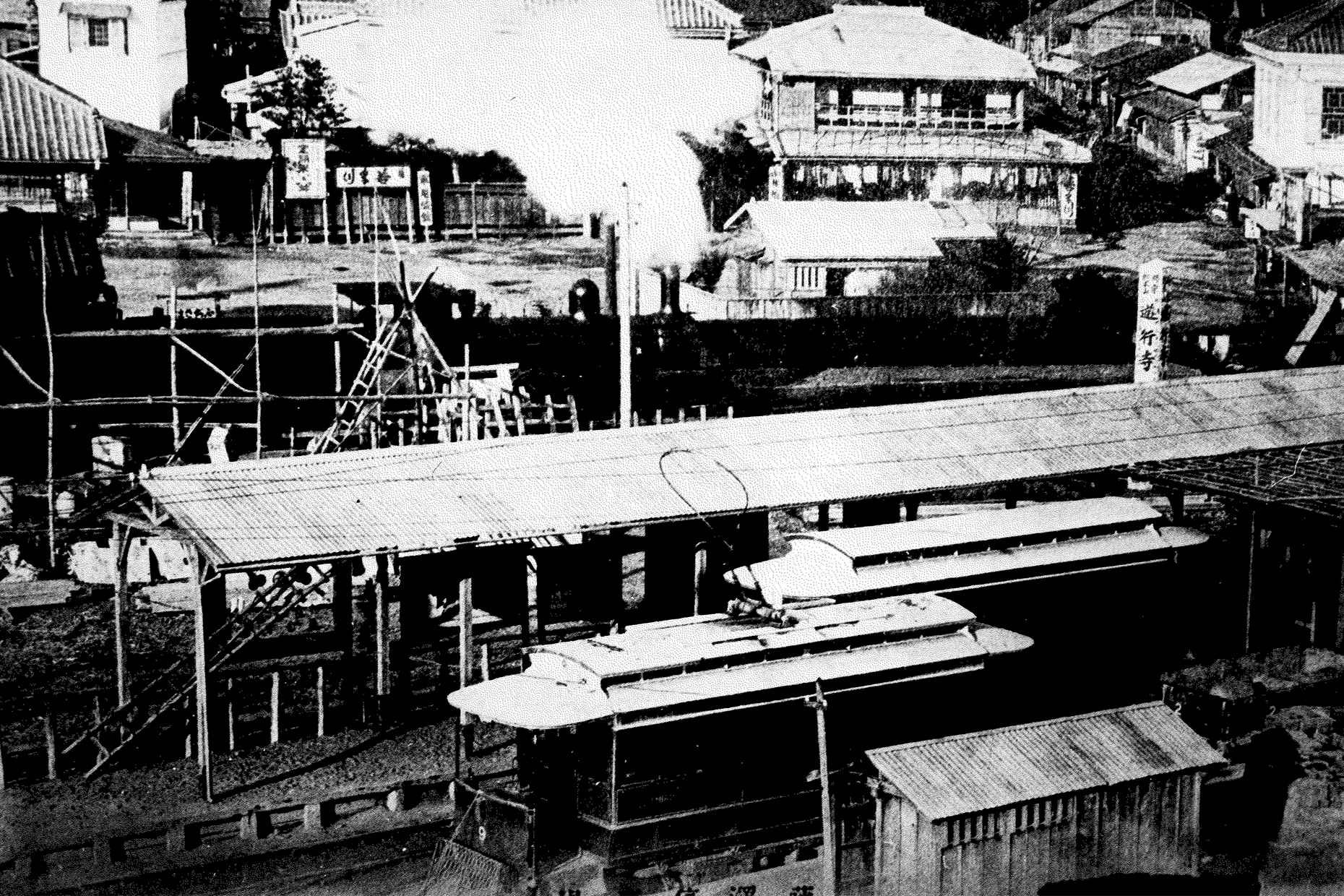

「藤沢は、宿場町だったんだよ。藤沢は東海道の六番目。元々は本町が栄えていたけれど、明治5年(1872年)に新橋–横浜間に鉄道ができて、その後、明治20年(1887年)に藤沢に駅が開設された。当時、角若さんと稲毛屋が駅前にあったね。駅の開設以降、藤沢駅前が発展していった。本町の商人たちも駅前に移って行き、遊行通りが栄えた。遊行通りって正式な名前じゃないんだけどね。」

—井口鐡介

<< Back

Shonan Brand

湘南ブランドとしての発展

©Kadowakamatsu Inc.

「湘南っていつから言い始めたんでしょうね。私は高校時代に湘南学園に通ってましたが、なぜ“湘南”という名称だったのかよくわかりません。私らからすると、藤沢のほうが由緒あるんです。別荘地で言えば鵠沼だし、鎌倉といえばおしゃれな町。腰越は漁師の町。それぞれの地域に、昔からの特徴があるんですよね。藤沢は、由緒はあるけどどこか田舎らしさがある土地。住んでいる側からすると、“湘南”という呼び方は照れてしまいますね。

そういえば、藤沢の南口に東急ハンズができたでしょう。その時は、藤沢(特に南のほう)が洒落てきた印象がありました。家のある北口のほうが、私にとっては素朴で落ち着く場所なのですけれど。南口は元々田んぼしかなかったでしょう。でも、東急ハンズがあった頃は、そこでしか買えないものがあって魅力的でしたよ。」

—中野珠江

<< Back

Regenerated

再開発と高層化

©Kadowakamatsu Inc.

「駅ができて、駅前にビルが建った。そこから百貨店の時代になり、その次は郊外型スーパーの時代。でも、どれも集客力が落ちて、今はネットで探せば大体のものは手に入る。今は、専門店の時代。時代の流れがそうなっているから。

角若松も、旅館、中華料理屋、不動産、そして今はマーケットイベント。時代と人が変わって、その中で新しいものを目指そうと変革を行っているよね。」

—鈴木恒夫

<< Back

Localized

都市の再編集

©Kadowakamatsu Inc.

「藤沢に変人を集めたい。変人は、美意識が強く、自分の心が動いたことしかやらない。積み重ねてきたものを壊すのを厭わないし、どんな衝突が起きようと、自分が信じることをやり抜こうとする。そして、彼らはいつもとても楽しそうだ。

私たちが目指すのは、そんな変人が集まる異端の集積地。だって、彼らこそがその地の文化を形づくっていくから。アート・文学・建築・ビーチカルチャー・学問において独自の価値観を生み出し、人々の常識を挑発し続けた、かつての湘南のように。」

—増田隆一郎