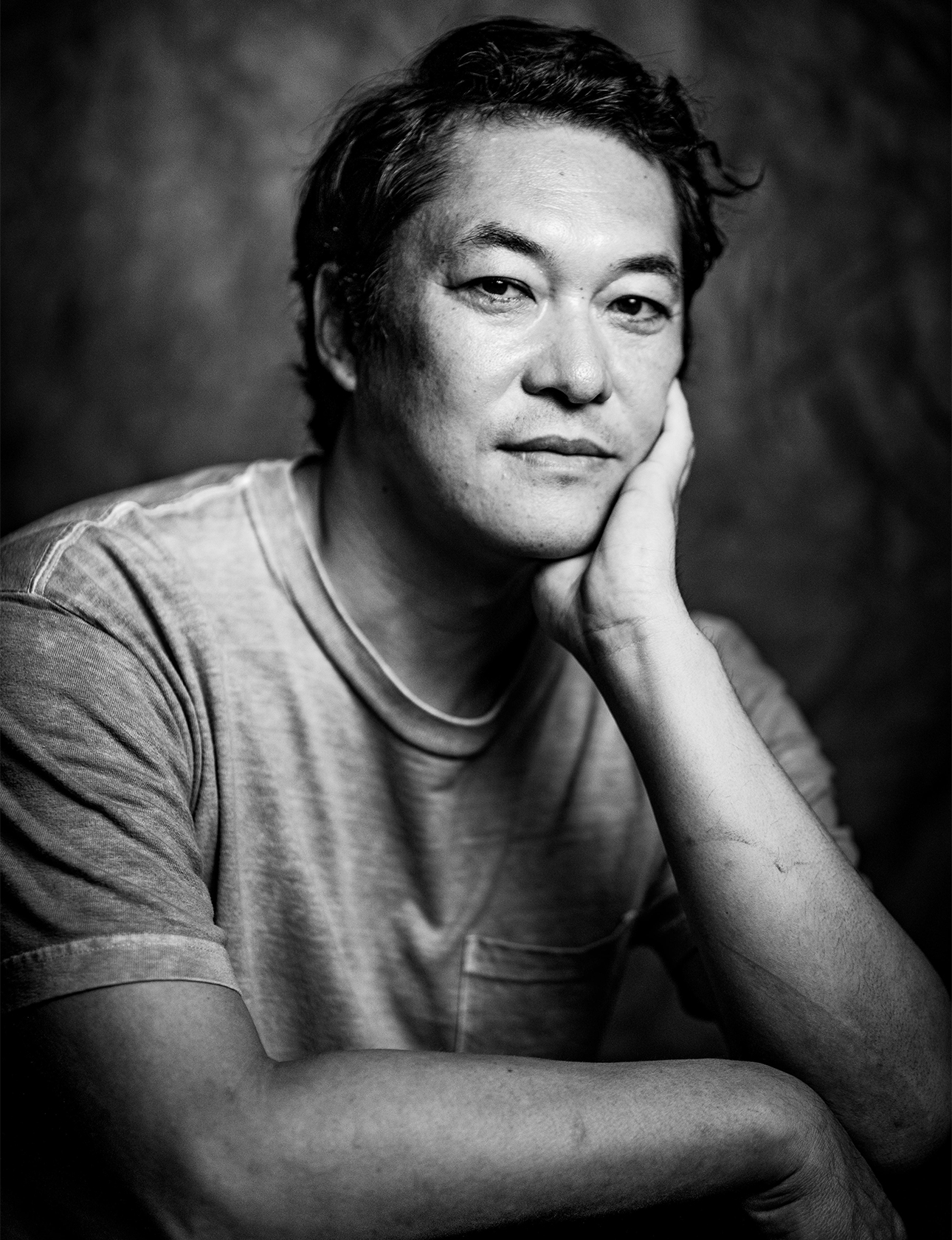

©Taisuke Yokoyama

Team Kadowakamatsu from Fujisawa city.

5th generation president of Kado Wakamatsu Co., Ltd.

Director of Fujisawa Meiten Building Management Company.

増田 隆一郎

Team Kadowakamatsu from Fujisawa city.

5th generation president of Kado Wakamatsu Co., Ltd.

Director of Fujisawa Meiten Building Management Company.

Profile

神奈川県出身。学生時代はサーフィンに没頭し渡米。一時は日本アマチュアランキング3位に。その後、「横浜国立大学」の夜学へ通い、卒業後は「東京大学大学院」で経済を学ぶ。現在は角若松の5代目代表として、藤沢駅周辺を中心に不動産の企画開発運営を行うほか、藤沢駅周辺地区エリアマネジメントの理事、フジサワ名店ビルの取締役も務める。

Personal Radar Chart

影響を受けたヒト・モノ・コト

- A

- 2000年代初頭のOrange County,

California - B

- Hayashi, Fumio. 2000.

Econometrics. Princeton:

Princeton Univ Pr. - C

- berghain Berlin

- D

- Shoreditch London

- E

- ふじきゅん

Personal Story

Interviewd by Tomohiro Kaji, Keisuke Matsuda

Learning

学び

Read >>

今と向き合う大切さを、

サーフィンから学ぶ

大学へ入学した後、時間を持て余していた私はサーフィンに打ち込むようになりました。当時はロングボードがリバイバルした時代で、宮内謙至さんや枡田琢治さん、河村“マミ”正美さんのようなカリスマサーファーの方々に憧れ、久々に始めたところ見事にのめり込んでしまって。そしたら、WSL(ワールド・サーフ・リーグ)のトップである、近江俊哉さんからお声がかかり、たったの半年でサーフギアブランドの「DESTINATION」からスポンサーが付いたんです。こうなると、「いけるかもしれない」と、良くも悪くも勘違いしますよね(笑)。

で、本格的にプロを目指すのであれば、一度は本物の文化に触れてみたいと思い、カリフォルニアへ想いを馳せるように。近江さんからも「現地の取引先を紹介してやるからホームステイへ行ってきたら?」と、後押しを頂きました。そこで、渡航費を貯めるために知恵を絞ることになるのですが、当時の私の生活は、サーフィンをする、大学へ行く、寝るの3つで構成されていました。もし、この中にアルバイトを入れるのであれば、何かを取捨選択しなければいけないと思い、一番優先度の低かった大学を辞めたんです。そう決めてからは、昼はサーフィンに明け暮れ、夜中は12時間勤務の工場で働くハードな日々を送り、ついに念願の切符を手に入れました。

カリフォルニアでの日々は、近江さんにアテンドして頂けたこともあり、ケビン・コネリーやジョエル・チューダーなど、レジェンドサーファーが周りにいる眩しい世界。当時は観光ビザでも3ヶ月滞在することができたので、行き来しながら1年ほど滞在することができました。そんな日々を送る中で、世界選手権に出ることを夢見るようになりました。それはいわゆる、サーファーとしてのエリートコース。当時、ロングボードでは世界選手権に出場できるのは一人だけ。そのためにはアマチュアの大会で一位になることが必須でした。

しかし、道は険しく、3回の挑戦したうち、いずれも3位止まりで夢は叶わずでした。改めて振り返ってみれば、これまでに私が会った“本当にすごいサーファーたち”は、大会でもどんな日でも、目の前の波しか見ていない。そんな純粋な人たちに勝てるわけがないと悟り、サーフィンの道を断念しました。「今をしっかり見つめるということ」。これは私がサーフィンから得た、何よりの学びです。

Awakening

覚醒

Read >>

反骨精神から、

学問の才能に目覚める

サーフィンの道を諦め、どうしようかと悩んでいた時に出会ったのが、企業のPR活動をしているコンサルタントの方でした。その方が「小間使いなら働かせてやる」ということだったので、しばらくは馬車馬のごとく働く日々を過ごしていましたが、それは今振り返ると宝石のようにとても大切な経験でした。仕事をしていく中で 「なんか違う」と思うことが増えていったのですが、問題提起をしたところで、私の言うことには誰も取り合わないですし、挙句の果てに「わかってない」とあしらわれてしまう。それなら一から徹底的に勉強してやろうと奮い立ち、「横浜国立大学」の夜間コースを受験してみたところ合格。それから、昼間は働きながら、夜間に経営学を学ぶ生活を送るようになりました。

ところが、学問に励むうちに衝撃的な事実に気づいたんです。「サーフィンよりも勉強の方が、自分には向いている」と。そもそも学ぶことが楽しくて苦にならないですし、分からない、解けないという状況に直面することがほとんどありませんでした。しかも、当時は統計を活用して経済を分析する「計量経済学」を専門にされている教授がいて、とても尊敬していたので、ますます勉強にのめり込んでいきました。で、その分野のトップは東京大学だったので、挑戦したところ合格。卒業後には、東大の大学院へ通うことになり、毎日研究に明け暮れました。

そこで自分なりに手応えのある論文を書くことができたので、アメリカで研究者を目指そうかと本気で考えていました。ですが、ここまで好き勝手に生きてきたことへの感謝と後ろめたさもあり、また、父が家業を守るために奔走していたことを知っていたので、放っておくわけにはいかないと思い、角若松を継ぐことに決めました。学問の方は、老後にでもアメリカでやればいいかと割り切りました(笑)。

家業を継いだ後は、いっそ大学で培った分析力を活かして、バリバリの不動産投資会社にしようと思案していました。そんな矢先に、築約60年の商業施設「フジサワ名店ビル」の話があり、一つ目の大きなプロジェクトとして買収することに。結果として、ビジネス的には大きな成功を収めたのですが、まったく面白さを感じられなくて。お金が増えたと言っても数字が動いているだけなので、自分がやる必然性が見えませんでした。そして次第に、この会社で自分にしかできないことをやりたいという気持ちが強くなりました。

Mission

使命

Read >>

角若松の使命は、

藤沢の文化創造

「自分にしかできないことは何だろうか」。そんな考えを巡らせながら、フジサワ名店ビルを歩いていたら、ふと昔から好きだったことを思い出しました。それは空間であり、デザインであり、アートであり、音楽であり、学問に目覚めてから一切捨ててきたカルチャーでした。10年ほど蓋をしてきたものが鮮明に蘇ってきて、これまで自分がやってきたことが一本の線で今に繋がっているような感覚を覚えました。しかも、角若松には不動産業をビジネスの基盤にしながら、ローカル都市である藤沢の文化をつくってきた歴史があります。だからこそ、自分にしかできないこと、心の底からやりたいことは、藤沢の文化創造だと確信を持つことができました。

そして、2022年の5月から藤沢駅北口の駅前にあるサンパール広場で「MARKET251」を始動しました。着想を得たのは、青山の国連大学前で開催されている「ファーマーズマーケット」。一時期、青山にある英語のプレゼンスクールへ通っていたことがあり、よく見て回っていました。マーケット自体はプリミティブな形式にも関わらず、そこで出店されているのは洗練されたものばかり。そんなギャップに惹かれましたし、駅前には様々なナショナルチェーンのお店があり、言ってしまえば、“どこにでもあるもの”が集積している藤沢の印象を変える、街の新たな景色をつくるために必要だと思いました。

今でこそ出店枠を超える数の参加希望を頂いていますが、初開催の際は、自分たちが本当にいいと思うお店に直接お声がけし、駆けずり回ってなんとか20店舗を集めていました。その時の苦労があるからこそ、一回目に出てくださったお店には希望があれば必ず出てもらうようにしています。意外にも、藤沢には多少値が張ってもいいから本当に良いものを買いたいと考える人は多く、マーケットとしての売上や規模も次第に拡大しています。

藤沢駅周辺は湘南エリアの中でも機能的な反面、情緒的な価値はほとんどありません。それでは、地方都市が抱える人口減少問題に耐えられないですし、何より私自身が様々な側面から問題意識を持っています。それらを解消し、まずは自分たちが藤沢を面白い街だと誇れるように、今後も不動産事業を活用しながら、様々なカルチャーが集積する場と、ここにしかない価値を生み出していきます。そして、藤沢の街としてのブランドを確立していきます。

今と向き合う大切さを、

サーフィンから学ぶ

大学へ入学した後、時間を持て余していた私はサーフィンに打ち込むようになりました。当時はロングボードがリバイバルした時代で、宮内謙至さんや枡田琢治さん、河村“マミ”正美さんのようなカリスマサーファーの方々に憧れ、久々に始めたところ見事にのめり込んでしまって。そしたら、WSL(ワールド・サーフ・リーグ)のトップである、近江俊哉さんからお声がかかり、たったの半年でサーフギアブランドの「DESTINATION」からスポンサーが付いたんです。こうなると、「いけるかもしれない」と、良くも悪くも勘違いしますよね(笑)。

で、本格的にプロを目指すのであれば、一度は本物の文化に触れてみたいと思い、カリフォルニアへ想いを馳せるように。近江さんからも「現地の取引先を紹介してやるからホームステイへ行ってきたら?」と、後押しを頂きました。そこで、渡航費を貯めるために知恵を絞ることになるのですが、当時の私の生活は、サーフィンをする、大学へ行く、寝るの3つで構成されていました。もし、この中にアルバイトを入れるのであれば、何かを取捨選択しなければいけないと思い、一番優先度の低かった大学を辞めたんです。そう決めてからは、昼はサーフィンに明け暮れ、夜中は12時間勤務の工場で働くハードな日々を送り、ついに念願の切符を手に入れました。

カリフォルニアでの日々は、近江さんにアテンドして頂けたこともあり、ケビン・コネリーやジョエル・チューダーなど、レジェンドサーファーが周りにいる眩しい世界。当時は観光ビザでも3ヶ月滞在することができたので、行き来しながら1年ほど滞在することができました。そんな日々を送る中で、世界選手権に出ることを夢見るようになりました。それはいわゆる、サーファーとしてのエリートコース。当時、ロングボードでは世界選手権に出場できるのは一人だけ。そのためにはアマチュアの大会で一位になることが必須でした。

しかし、道は険しく、3回の挑戦したうち、いずれも3位止まりで夢は叶わずでした。改めて振り返ってみれば、これまでに私が会った“本当にすごいサーファーたち”は、大会でもどんな日でも、目の前の波しか見ていない。そんな純粋な人たちに勝てるわけがないと悟り、サーフィンの道を断念しました。「今をしっかり見つめるということ」。これは私がサーフィンから得た、何よりの学びです。

反骨精神から、

学問の才能に目覚める

サーフィンの道を諦め、どうしようかと悩んでいた時に出会ったのが、企業のPR活動をしているコンサルタントの方でした。その方が「小間使いなら働かせてやる」ということだったので、しばらくは馬車馬のごとく働く日々を過ごしていましたが、それは今振り返ると宝石のようにとても大切な経験でした。仕事をしていく中で「なんか違う」と思うことが増えていったのですが、問題提起をしたところで、私の言うことには誰も取り合わないですし、挙句の果てに「わかってない」とあしらわれてしまう。それなら一から徹底的に勉強してやろうと奮い立ち、「横浜国立大学」の夜間コースを受験してみたところ合格。それから、昼間は働きながら、夜間に経営学を学ぶ生活を送るようになりました。

ところが、学問に励むうちに衝撃的な事実に気づいたんです。「サーフィンよりも勉強の方が、自分には向いている」と。そもそも学ぶことが楽しくて苦にならないですし、分からない、解けないという状況に直面することがほとんどありませんでした。しかも、当時は統計を活用して経済を分析する「計量経済学」を専門にされている教授がいて、とても尊敬していたので、ますます勉強にのめり込んでいきました。で、その分野のトップは東京大学だったので、挑戦したところ合格。卒業後には、東大の大学院へ通うことになり、毎日研究に明け暮れました。

そこで自分なりに手応えのある論文を書くことができたので、アメリカで研究者を目指そうかと本気で考えていました。ですが、ここまで好き勝手に生きてきたことへの感謝と後ろめたさもあり、また、父が家業を守るために奔走していたことを知っていたので、放っておくわけにはいかないと思い、角若松を継ぐことに決めました。学問の方は、老後にでもアメリカでやればいいかと割り切りました(笑)。

家業を継いだ後は、いっそ大学で培った分析力を活かして、バリバリの不動産投資会社にしようと思案していました。そんな矢先に、築約60年の商業施設「フジサワ名店ビル」の話があり、一つ目の大きなプロジェクトとして買収することに。結果として、ビジネス的には大きな成功を収めたのですが、まったく面白さを感じられなくて。お金が増えたと言っても数字が動いているだけなので、自分がやる必然性が見えませんでした。そして次第に、この会社で自分にしかできないことをやりたいという気持ちが強くなりました。

角若松の使命は、

藤沢の文化創造

「自分にしかできないことは何だろうか」。そんな考えを巡らせながら、フジサワ名店ビルを歩いていたら、ふと昔から好きだったことを思い出しました。それは空間であり、デザインであり、アートであり、音楽であり、学問に目覚めてから一切捨ててきたカルチャーでした。10年ほど蓋をしてきたものが鮮明に蘇ってきて、これまで自分がやってきたことが一本の線で今に繋がっているような感覚を覚えました。しかも、角若松には不動産業をビジネスの基盤にしながら、ローカル都市である藤沢の文化をつくってきた歴史があります。だからこそ、自分にしかできないこと、心の底からやりたいことは、藤沢の文化創造だと確信を持つことができました。

そして、2022年の5月から藤沢駅北口の駅前にあるサンパール広場で「MARKET251」を始動しました。着想を得たのは、青山の国連大学前で開催されている「ファーマーズマーケット」。一時期、青山にある英語のプレゼンスクールへ通っていたことがあり、よく見て回っていました。マーケット自体はプリミティブな形式にも関わらず、そこで出店されているのは洗練されたものばかり。そんなギャップに惹かれましたし、駅前には様々なナショナルチェーンのお店があり、言ってしまえば、“どこにでもあるもの”が集積している藤沢の印象を変える、街の新たな景色をつくるために必要だと思いました。

今でこそ出店枠を超える数の参加希望を頂いていますが、初開催の際は、自分たちが本当にいいと思うお店に直接お声がけし、駆けずり回ってなんとか20店舗を集めていました。その時の苦労があるからこそ、一回目に出てくださったお店には希望があれば必ず出てもらうようにしています。意外にも、藤沢には多少値が張ってもいいから本当に良いものを買いたいと考える人は多く、マーケットとしての売上や規模も次第に拡大しています。

藤沢駅周辺は湘南エリアの中でも機能的な反面、情緒的な価値はほとんどありません。それでは、地方都市が抱える人口減少問題に耐えられないですし、何より私自身が様々な側面から問題意識を持っています。それらを解消し、まずは自分たちが藤沢を面白い街だと誇れるように、今後も不動産事業を活用しながら、様々なカルチャーが集積する場と、ここにしかない価値を生み出していきます。そして、藤沢の街としてのブランドを確立していきます。